스튜 독서소모임은 평소 읽지 않는 도서를 읽으며 교양을 쌓자는 아이디어에서 시작됐다. 잘 모르는 분야여도 함께 공부하면 혼자보다 낫고, 서로의 의견을 나누면 훨씬 더 낫지 않을까 하는 가설이었다. 그렇게 수년간 꽤 많은 책을 함께 읽어왔다.

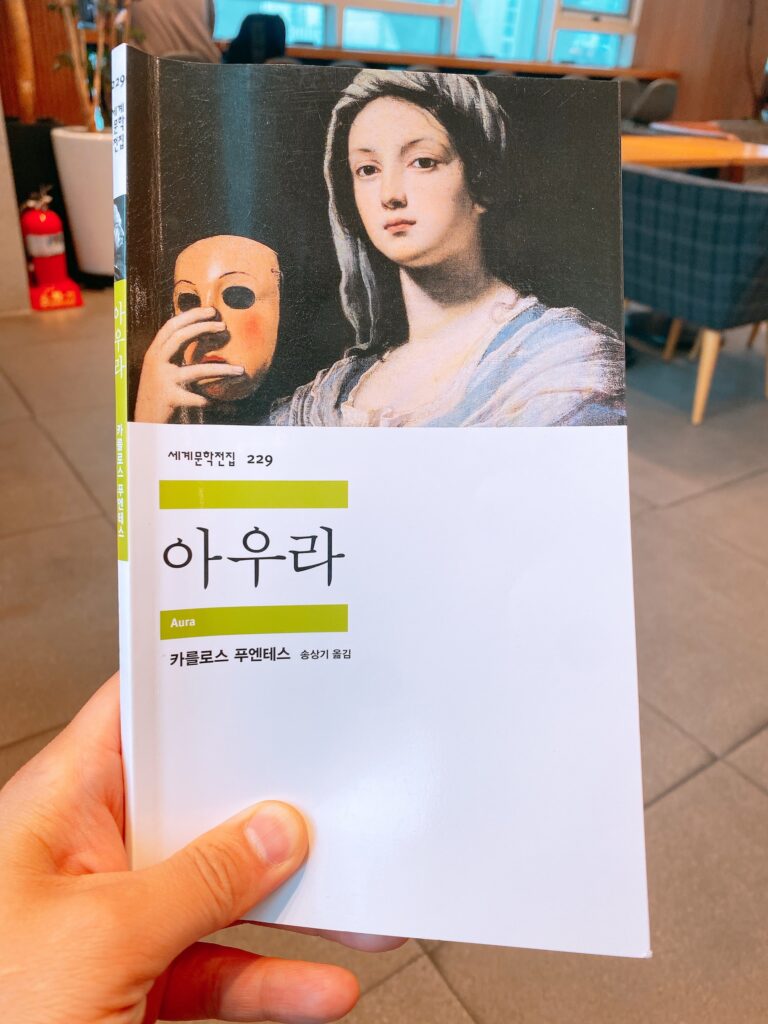

그런데 매번 읽기 힘든 책들이 있다. 이런 소설류다. 나도 소설을 좋아하지만 수능 언어영역처럼 어떤 소설에 담긴 의미를 정해진 답처럼 해석해야 하는 유형의 글은 영 내 스타일이 아니다. 솔직히 소설 <아우라>도 그랬다.

소설 아우라는

아우라는 독자가 주인공이 된다. 소설에서 줄곧 ‘너’라고 부르며 독자로 하여금 소설 속에 있는 것처럼 연출한다. 신문 광고를 보고, 어떤 건물에 들어가고, 묘한 분위기 속에 내가 있는 듯한 느낌은 신비롭긴 했다. 그저 문장의 나열일 뿐인데 내 머릿 속에 어떤 그림을 그리는 필력은 대단하지 싶다.

약 50페이지 정도의 무척이나 짧은 분량이지만 소설 중반부에는 드라마나 영화처럼 다음을 기대하게끔 만드는 힘이 있었다. 자세를 고쳐 앉아 다음을 탐닉하는 그 과정은 잠깐이지만 몰입할 수 있는 부분이었다. ‘세계문학전집’ 시리즈에 속하는 이유가 있구나 싶었다.

절정을 향해 가는 부분에서는 영상화 했더라면 분명 소름이 돋았겠다 싶었다. 적절한 색감과 오싹한 음악이 있었다면 추리 드라마나 공포영화처럼 꽤 괜찮은 그림이 나올 것 같았다.

그런데 이거 짧아도 너무 짧은 거 아닌가?

여전히 어려운 해설

책은 특이하게도 100페이지 밖에 되지 않는 무척이나 얇은 책이다. 그나마도 소설은 60페이지, 저자가 아우라를 쓰게 된 배경이 30페이지, 그리고 아우라 해설이 10페이지 정도다.

앞서 말했듯 수능 언어영역과 같은 문제를 선호하지 않는다. 책 후반부인 해설 부분에서는 아쉽게도 전형적인 수능 언어영역의 해설이 붙는다. 2인칭이니, 거울상 관계니, 매개체니. 객관식 답으로 꼽아야 할 것 같은 선택지 단어가 무수히 나왔다. 정말이지 의문이 든다. 이렇게까지 해설을 해야만 하도록 글을 써야 하는 걸까?

숨겨진 의미를 찾는데 쾌감을 느끼는 사람이 있을지 모른다. 작가가 만든 어떤 세계 속을 헤매는 그 몰입의 시간을 즐기는 사람이 있을지 모른다. 그런데 나는 아니다.

그런데 조금은 궁금한 영역

새로운 사람을 만나 그가 살아온 과정을 듣는 걸 꽤 좋아한다. 그리고 앞으로 어떤 삶을 살고 싶은지, 어떤 꿈을 꾸는지 그 이야기를 드는 걸 그보다 더 좋아한다. 때문에 소설 속 주인공의 서사나 어떤 목표를 향한 과정을 지켜보는 걸 그리 싫어하진 않는다.

사업을 시작하고 새로운 산업 사람들을 만나며 꽤 흥미를 느끼고 있다. IT 업계가 세상의 일부분이었다는 걸 깨닫는 건 여전히 내가 모르는 세계가 많다는 것에 한편으로는 흥분되기도 한다. 같은 맥락에서 저자가 소설을 쓰게 된 이유를 서술한 부분에서는 저자와 같은 예술가 친구가 아직 없는 게 아쉽게 느껴졌다.

가능하면 소설계, 연예계, 운동계 등 다양한 친구를 만날 기회가 있었으면 한다.

마무리

다양한 지식을 경험하는 건 꽤 즐기는 일이다. 소설 아우라도 조금은 몰입할 수 있었기에 큰 불만은 없다. 그런데 이 책을 매개체로 2시간 여 대화를 만들어야 하는 호스트로서, 도대체 무슨 발제를 해야 할지는 고민이다.

아무튼 이런 책은 영 나와 안 맞는다.

한줄평

- 짧은 소설, 짧은 몰입

인상 깊은 문구

- 이 세상에 아비 없는 책, 고아인 책이 있는가? 어떤 책의 후손이 아닌 책이? 인류의 문학적 상상력이 이룬 거대한 가계도에서 벗어난 단 한 페이지라도 있는가? 전통이 없는 창조가 가당키나 한 일인가?

- 아우라는 실체적 존재가 아니라 ‘가벼운 바람’, 즉 콘수엘로가 만든 환영이자 제식을 행하는 대리인이다. 아우라의 실체적 존재를 부인하는 서술은 여러 곳에서 나타난다. 아우라가 부엌에서 새끼 양의 목을 쳐서 피를 뿌리는 순간에 콘수엘로가 방에서 같이 동작을 한다든지, 두 인물이 식사할 때 똑같이 움직인다든지 하는 것들이 그것이다.